多子站点GA统计配置与流量分析

假设有以下三个子站点:

cms.site.com

bbs.site.com

shop.site.com

cms是文章站,bbs是论坛,shop是网店。这三个站点,有不同的关注点,从流量来源看,cms主要来自搜索引擎,bbs主要来自合作网站推 荐,shop主要来自cms和bbs的站内广告。从用户的引导看,因为cms的访问量最大,希望把用户引导到bbs完成注册,以及进一步的在shop消 费。

cms关注的事件和目标有:

搜索引擎关键字的着陆页与跳出率,平均文章阅读数,回访,广告点击,商品购买,引导去bbs注册。

bbs关注的事件和目标有:

新用户的注册量,回访,论坛的发帖和回复,引导去shop购买。

shop关注的事件和目标有:

从cms,bbs来访用户的转化率,站内商品搜索,下单过程的流失率。

对于这三个站点,最简单的分析方式是建3个独立的GA账号,分别统计,因为GA cookie的域会默认用当前的站点,如:cms.site.com,这样即使同一个人分别访问了3个站点,也互不影响,还可以分别对各个账号设置事件记 录和目标。在这种情况下,当用户点cms的一个推荐链接来到bbs时,cms会作为引荐流量,从GA的角度,并不知道这三个站点是兄弟站点。

分开统计的好处是:事件,目标,用户变量,配置相互独立,可以从子站的角度看流量的变化。缺点是无法知道准确的总唯一访客数,以及site.com 的整体流量来源。另外,追踪引荐流量时,只能看到带来注册的引荐路径,至于用户之前访问了哪些页面,以及用户从哪里来,则很难分析。

对于这种情况,最佳的做法是即统计子站点也统计总站数据,建立一个新的账号main,cooki的域为.site.com,当要看汇总数据时,去这个账号看。

以cms为例,原有的统计代码是:

var _gaq = _gaq || [];

_gaq.push(

['_setAccount', 'UA-111001-1'],

['_trackPageview']

);

增加以下代码:

_gaq.push(

['t2._setAccount', 'UA-222001-1'],

['t2._setDomainName','.site.com'],

['t2._addIgnoredRef', 'site.com'],

['t2._trackPageview']

);

即创建一个新的Tracker(t2),指定账号(setAccount),设置cookie的所在域(setDomainName),并且把 site.com子站之间的推荐链接作为直接访问(addIgnoredRef),这样在cms站点访问一个页面时,将会分别提交到:cms,main 两个账号。

如果默认不做配置的话,你会在main账号的所有页面(All Pages)看到这样的页面列表:

/home

/topic/reply_3356

/topic/reply_2269

/article/1234

/buy/332

三个子站相同的页面,如home页被放在了一起,三个子站不同的页面,则按照浏览量,从高到低排列,在这种情况下,你即无法比较各个子站点的流量,也无法准确分析某个页面的:关键字,流量来源,跳出率等,因为有可能是混杂的数据。

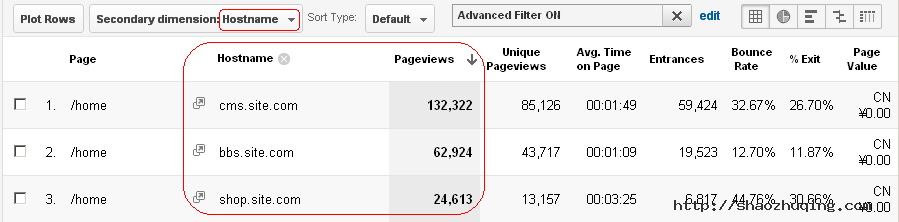

以/home为例,虽然三个子站点的Page是一样的,但他们的Hostname是不一样的,点击/home链接,然后次级维度选:Hostname,这时即可看到详细的数据了。

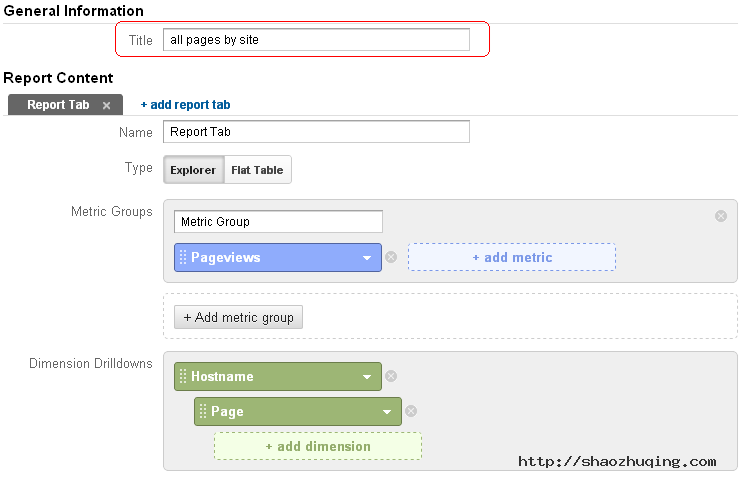

还可以按:Hostname,Page 作为维度,PageViews作为指标,建一个自定义报表。

在自定义报表上,会列出三个站点的总PV:

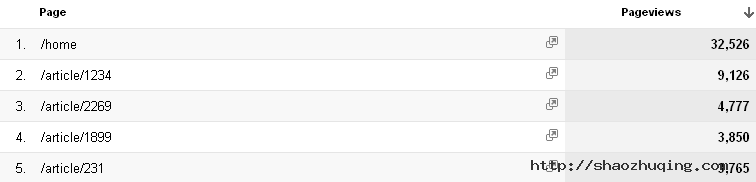

点击cms.site.com链接,会列出该站点的页面和PV:

通过次级维度和自定义报表,虽然可以解决问题,但还是不方便,如果默认的页面列表能补上Hostname就好了,这样还可以在Content Drilldown视图,按目录,一级一级点下去,按站点,按目录查看和比较流量了。

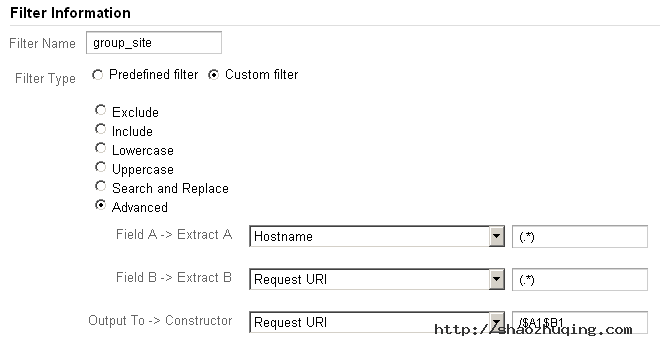

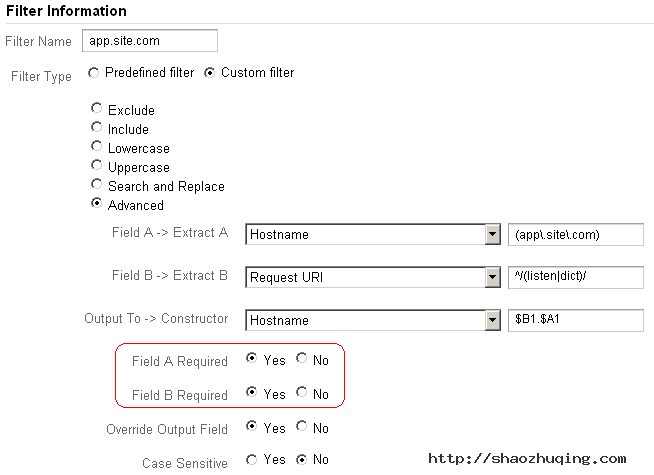

这个可以做,为了不影响原始数据,新建一个配置文件:main_group_site,然后建一个过滤器:

即在Request URI前,补上Hostname,这时再去:所有页面(All Pages)报表看,就清楚多了,就像这样。

/cms.site.com/home

/bbs.site.com/home

/shop.site.com/home

/bbs.site.com/topic/reply_3356

/bbs.site.com /topic/reply_2269

/cms.site.com/article/1234

/shop.site.com/buy/332

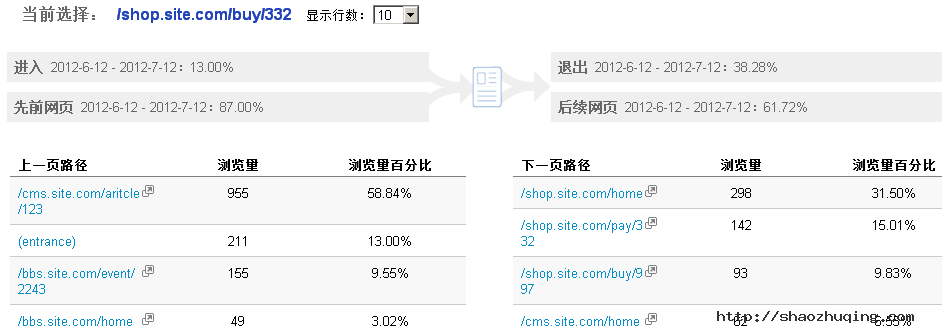

这样还有一个顺带的好处,假设我们想知道 /shop.site.com/buy/332的引荐路径时,只要点击这个页面链接,然后看导航摘要,这时即可完整的看到:/shop.site.com/buy/332 访问的上一页,下一页路径了,就像这样:

子目录的流量汇总:

假设有以下2个子应用,放在同一个域的2个目录下:

app.site.com/listen

app.site.com/dict

如果不做处理,在提交到汇总账号时,看到的都将是 app.site.com,这样就无法按Hostname区分流量了,简单的做法是增加一个新的过滤器。

这样保存的Hostname将会修改为:

listen.app.site.com

dict.app.site.com

然后就可以按Hostname来区分子目录的流量了。

总结:

多子站点统计,可以从总体上查看和比较各个子站点的流量信息,以及在全站范围追踪完整的访问路径,对于建立整站流量的大局观很有意义,同时因为所有 的访问都放在了一起,最终得到的:跳出率,平均访问时间等数据,会不够准确,因为被平均了,这时应该分别看子站点的数据,从局部上分析和优化各个子站点的 流量。

外国创业公司办公室集锦

此前我们也零零碎碎介绍过国外一些公司办公室陈设,知名的、不知名的,总之看着都让人流口水。

今天,又搜罗了13家位于荷兰阿姆斯特丹的创业公司办公室图片,让口水一次流个够!

看看人家这室内设计、这办公装备、这办公环境···竟然还有在船上办公的!国内公司的办公室啥时候能改良?拒绝格子间啊···

1. Greetz:荷兰首家网络祝福卡服务公司

2. LayerGloss:创立于今年5月份,被《连线》杂志评为“欧洲最热门创业公司之一”;他家的产品能让没有任何相关技术的人开发出自己的iOS应用。

3. 22tracks:在线音乐网站,包含22种音乐流派,每种流派收录22首歌;也已经推出了移动版应用。听音乐是员工们每天上班的主要内容,所以办公室有着效果极佳的隔音墙,以防扰民。

4. eBuddy:在2003年,eBuddy推出了全球首个基于网页的独立即时信息发送服务。

5. Usabilla:创建于2009年,主要提供网络视觉体验反馈收集工具,帮助网站进行针对性的优化。EA、华纳、LinkedIn以及索尼甚至美国政府都是它家的客户。

6. Hyves:曾经是荷兰第一大社交网站,网站名称还被收录进国家词典,成了一个新动词。

7. 9apps:在酒窖里成长的云计算公司,员工很少;而且由于过分喜爱目前的办公环境,公司十分纠结要不要扩大规模。

8. Mobypicture:图片分享应用。公司的所有家当都在这条船上,全体人员每天就漂在运河上办公···不过是在原地漂着。

9. Smart.pr:跟Usabilla在同一栋楼里。主要是为PR人员提供方便有效率的在线消息发布工具。

10. Blender:全球最受欢迎的开源3D模型应用开发公司,员工每周轮流为大家准备午餐。

11. Peerz:提供简历优化服务。办公室相对比较普通了。

12. Postpanic:设计公司。既然本身就是做设计的,自家办公室当然要设计感十足了。

13. The Next Web:TNW的故乡也在阿姆斯特丹。不过,办公室也没啥亮点···好吧,我承认这是放上来凑数的。放一张同样没啥亮点的妹子图,聊表歉意了。

互联网力量撬动教育,支点在哪里?

据不完全统计,规模在千万美元以上的融资达近十起,如美国网络教育服 务商2tor获得2600万美元的巨额融资,欲让在线教育和学校教育平起平坐,挑战哈佛、耶鲁等常青藤盟校;创业公司The Minerva Project则获得2500万美元的巨额种子投资,意图打造“在线版哈佛大学”。此外还有UniversityNow总计获得了1730万美元投资、 Codecademy筹集到的资金达到了1000万美元、Echo360获得高达3300万美元的融资、Coursera总计筹集约2000万美元的资 金……

在线教育可能是一场学习的革命。知识曾经作为一种特权,只有少部分人能获得;今天,通过网络教育,优秀的内容得以广泛传播。在国外,互联网碰 撞教育已经产生巨大金矿,投资者听到了变革的呼声,胸怀远大的创业者也听到了变革的呼声。但是,当在线教育碰撞中国的应试教育氛围,现状并不乐观,而国外 的很多模式也很难复制。

反观国内在线教育网站,实际上只是将传统教学的模式数字化,但在教学方法上并没有很大的突破,也容易把传统教学的弊病带到线上。我们更关心的是新时代的模式,在PC或移动客户端包含富媒体效果、社交性、游戏机制、实时互动等元素的教育类网站或应用。

模式创新多样,国内难以复制

值得注意的是,十年前,一些美国大学的在线教育项目遭到了失败。2001年,芝加哥大学、密歇根大学和其他大学参与的哥伦比亚大学商业性的在 线教育项目Fathom启动,但两年后就夭折了。耶鲁大学、普林斯顿大学和斯坦福大学合作开发的非营利性在线教育项目AllLearn也在2006年也被 迫终结。

不过,仍有许多美国教育专家却对新的在线教育项目寄予乐观的希望。哈佛大学董事会现任成员劳伦斯·S·巴考(Lawrence.S.Bacow)博士指出,传统大学未来必须与新技术整合在一起,不然就将走向末路。

毫无疑问,互联网的出现和爆发,正是这个不可或缺的新技术。在最具价值的高等教育方面,国外在线教育从业者创造出了多种多样的新模式。

第一种仍然是是大学自身创办的。哈佛大学和麻省理工学院要在麻省理工学院去年底启动的在线教育项目MITx平台的基础上搭建edX,提供理工 科和人文社会科学的课程。麻省理工学院和哈佛大学的相关负责人称,他们不仅将利用edX这个平台建立一个庞大的全球性在线学习社群,而且还将研究教学方法 与技术。

edX由位于波士顿市剑桥镇的一个非营利组织负责运营,哈佛大学和麻省理工学院平等共有。两校将各投入3000万美元来启动该项目。edX的 前身起源于麻省理工学院去年12月宣布实施的在线开源学习项目MITx。通过新的交互式学习平台,MITx让在线学习的学生出席模拟实验室,与教授和其他 学生互动交流,完成学业的学生将获得正式证书。麻省理工学院表示,在其网络开放课程计划十周年之际,他们认为需要采用技术改进来打破高等教育的门槛。

对比一下便能发现,交互、个性、社交、富媒体等要素,成为大学在线课程的新模式和新方向。

第二种是与大学合作,为大学提供工具、技能、资金等来帮助大学创建并管理同学校教育同等重要的在线教育项目。在线大学教育先驱2tor正是凭此获得了2600万美元的融资。

目前2tor已经有了一些具体的成功案例,主要集中在研究生教育阶段。比如其与USC的Rossier教育学院合作创建了教育学硕士的在线项 目。在这些项目的创建中,2tor的角色主要是开发可以让教授们分享材料、提供教案和交互性课程以及帮助学生的网络平台。另外该平台目前已经拓展到了移动 领域,学生们可以下载2tor的iPhone、iPad和Android应用通过摄像头和3G网络随时随地参与学习。

当然这些在线项目每一个都需要花费巨资。创始人Jeremy就表示他们要为每一个具体的项目进行平台定制、同教师合作、设计校园社交网络和同 步视频系统,这使得每一个项目的花费都达到了1000万美元。不过值得欣慰的是2tor创建的首批3个在线学位项目目前已经共有来自30多个不同国家的 3500名学生。而为了保证在线学位项目的质量,这些项目都采取了和学校教育相同的考核体系。这样毕业出来的学生将真正和在学校获得教育的学生一样。

当前,2tor的盈利模式主要是和各大学合作伙伴共享学费收入,不过2tor本身不介入大学的招生和教学工作,仍由大学自己完成。

同样坚持此模式的还有在线教育产品的公司Echo360,凭借成立四年多来积累的超过100万学生,其“混合式学习解决方案”获得了超过3100万美元的融资,如今服务已经覆盖了全美高校10%的学生。

第三种,则是直接想要取代大学的计划。获得高达2500万美元的种子投资的The Minerva Project的野心是,构建一个虚拟的在线哈佛大学。

据了解,The Minerva Project将采用2tor搭建的实时网上教学系统来完成学生们的核心课程教育。同时其还将和许多在线教育培训机构进行合作使用这些教育机构的教学内容 作为延展学习的资源。这些都算不上什么,真正彰显其野心的则是它真的想要取代大学,成为一种新的权威教育渠道,是优质的师资、生源和足够出色的毕业生,这 也成为其达成野心的保证。

为此,The Minerva Project将和传统的大学教育一样,采用4年学制,且全部在互联网上完成。学生们第1年将在自己所在国家或所住地完成基本的核心课程学习,这样所有的 学生无论语言背景都具备了相同的学术基础。随后从第2年开始直到毕业,学生们要到一个新的国家至少是一个新的城市去学习,,至少掌握2门外语才能顺利毕 业。

最重要的是,The Minerva Project将学术能力作为筛选学生的唯一标准。它希望自己的申请人筛选过程和传统的大学完全不一样,他们不会考虑亲属、运动员、国家、宗教以及家庭背 景等因素,唯一筛选的标准就是你的学习能力有多强。而在教师方面,The Minerva Project甚至打算创建一个教师领域的诺贝尔奖“The Minerva Prize”,用于奖励当前最顶尖的大学教授帮助其创建课程。课程创建好后,The Minerva Project则会聘用博士毕业生来为学生们讲授这些课程。最后在毕业后,The Minerva Project也不会像传统的大学一样把毕业生们仅仅当作校友资源(潜在的捐助者),他们还会积极帮助毕业生寻找志同道合的伙伴以及各种资助金和机会。

这就是The Minerva Project的庞大野心。如果说以往的互联网教育还只停留在课外辅导或者培训上,那么The Minerva Project这样的项目的真正崛起将创造与现实大学平起平坐的局势。

当然,以上这些多是模式上的差异,具体到实现上,各种新鲜技术的应用和体验都十分不错。此外在其他技能型和中低年龄层次的突破上,可汗学院以及Lynda都十分优秀。除了这些,海外在线教育领域的创业者们还创造了许多其他新模式,并渐次站稳脚跟开始扩张地盘。

技术撬动政策的可能?

不过,在教育资源极度垄断、教育理念陈旧迂腐的中国,这些模式恐怕都难以走得通。事实上,国内的在线教育问题很多,包括怎样应用最新科技、解 决优秀师资缺乏、课程创新等,统一的权威平台等。那么,究竟有没有一种可能性,依靠互联网的技术力量,撬开应试教育和资源垄断的桎梏,为国内更广大更迫切 需要知识和技能的用户提供真正的在线教育?

我们知道,许多大学也都在开展在线教育。从1999年国内开展远程教育试点以来,共有69所高校被授权开设网络教育学院,通过网校独立招生、授予文凭和学位,一些网校还将精品网络课程、优秀教学资源等免费向社会开放。

不过,第一代在线教育公司以及知名大学的网校,只是做到了教材的电子化,很少能够应用灵活丰富的互联网资源和技术进行真正创新。具体的,国内 目前互联网与教育结合的一些主要形式包括:将教师的教学过程录制下来,放在互联网上供学校或学生选取;或通过门户网站的形式,将教育资讯、学习资源和各种 教材放在网站上;再者像上海市在推广的“电子书包”,学生可从学校服务器下载电子课件、辅导材料和作业等。

我们可以看看苹果公司走的终端突破的进军曲线。

凭借iPad的流行,苹果依靠iTunes U也切入了在线教育领域——这些年来,苹果从1000多所大学收集了超过50万份视频和音频教学文件,总计下载量达到了7亿次。不过教师公开发布课程仍然 还需要得到苹果的认证。但是,其近期发布的升级版iTunes U App已经允许任何教师在上面发布教学内容。

苹果这次新版的功能主要针对在教室使用iPad进行教学的K-12教师,允许他们建立多达12份的私人课程。在每份课程里,教室都能指导学生 使用各种主要由苹果驱动的媒介课程如iBooks、教科书、App、视频、Pages以及Keynote文件。新的iTunes U还提供了新的工具,允许学生在视频上做笔记。

而与其他专注于提供内容的在线教育不太一样,苹果不仅有来自全球的教师为其提供教学内容,还拥有iPad这个终端设备。因此它在这个演变过程中既能充当传统教育里的课堂“教学工具”,也将人们的行为习惯逐渐向在线教育培养。

而当前,随着Web2.0以及移动互联网时代的到来,一些新兴的、更具个性和效率的模式也逐渐显现出来,纷纷取得小范围突破。

最容易吸引用户的还是重编教材,并资源取胜富的平台,包括可汗学院也属于这一类。事实上,有些网站的视频是自主制作的,如剪切电影片段放在课 程中,或者借鉴国外课程时间短、内容精简的方式;美国网站TED-Ed甚至允许学生对视频做自主编辑、删减,再推荐给自己的同学。而另一部分网站用搜罗的 办法,如Course Hero就是将YouTube上的教育视频整合起来。此外,实用的工具类应用、丰富社交属性、“契约式”DIY学习甚至“拜师”式学习、“傻瓜式教学”等 方式都在国外取得了一些成功的案例,国内方面也有许多较为出色的实践者。

另一方面,考虑到其实在美国,在线科技的主要途径仍然还是免费或收费视频,而这些加上电子邮件、社交网站等工具基本上能够完成,这样看来也许 太过先进的技术工具并不是很必要。而如果把精力和资金放在开发课程内容、引进教学资源、扩大开放性等方面,且结合当下互联网的公开课平台以及其他资源共享 平台,完善互联网体验,增强学习成果的认可程度,并真正用互联网惯行的服务思维来进行推广运营,也许是另一种“技术性”突破。

至于国内用户有没有这么大的需求,仅仅提供有限的大学课堂视频的各种公开课,已经十足火爆了。

用情绪调节图赶走坏心情

-

坏情绪是怎样导致拖延的

几乎没有什么比糟糕的情绪更能抽走一个人的行动力了。这样的体验过去常常降临在我的身上:起床的瞬间,全身的血液都不知去了哪里,大脑似乎无力思考,能隐隐约约感觉到前方有一堆没有解决的烦心事等着我,却没有力气去细想它们都是什么。于是拖延的一天开始了……

其实烦心事造成的坏心情是可以解决的。事实上,最常见的让人感到沮丧的情况不是“惊人的巨变”(比如挚友的离世,这相对少见),而是“屋漏偏逢连阴雨”,也就是很多件小的烦心事堆在一起,就会让人沮丧,这与任务过多时的痛苦有些相似。我一直保有写日记的习惯,在写作本文之前,我翻阅了我过去四个月的日记,在其中每一天的事件心情都被详细记录下来;我发现有14次,我感到心烦意乱,而它们全部是由于小事的堆积造成的。

来看一个故事吧(不是100%真实的):

那天下午,我在放学的路上想起了下周即将到来的考试。上次考试我没有考好,我和老师都很失望,期待着这一次能走出阴影;然而我越是这么想就越心慌,想起了还有五套布置的模拟题没有完成。我的脚步变得沉重起来,希望能给朋友打个电话缓解一下压力。可是在这个新的集体里,我还没有找到非常过心的朋友,唯一的一个老朋友昨天刚刚搬到外地上学去了,以后不知能不能联系到。——不仅没有新的朋友,连老朋友也要失去!难道这就是我的新生活的样子吗?我叹了口气。

到了家门口,站在一层,电梯还是慢慢地徘徊在最高楼层附近,真是浪费时间。我步行爬上了12层,已经累得气喘吁吁。没错,学业的压力让我很久没有锻炼了,我知道这样不好,可我似乎无能为力。我去洗澡想冲掉汗水,在镜子里发现自己曾经引以为豪的腹肌也不知何时消失了,我的腰腹有了赘肉,我很难过。

做作业吧。我需要查找一个关键概念的含义,但是老师上周发的讲义却消失在乱糟糟的文件堆里,不知去向。我只好求助于网络了,但是我的电脑总是很慢, 开机、打开浏览器、解析网页……浪费掉的时间至少占使用电脑时间的20%,可是都是零散时间,不能利用这些时间,我几乎要抓狂了!

到了这里,被一堆烦心事折磨一番后,我终于崩溃了,很可能会在这时抛下学习,着魔般地打开了某个游戏,但其实我一点也不想玩游戏,我只是心情很差。糟糕的情绪最终让我回到了拖延的怪圈。

很多读者读到这里时只留下一个印象:“这个下午真是糟糕”,却已经记不清有哪些烦心事困扰了我的这个下午。这与我的处境相似:我知道有一堆事烦着 我,但我不愿去想它们,因此我解决不了它们,于是我更烦躁。这是恶性循环。如果你对这个场景感到似曾相识,那么请继续读下去:针对坏情绪带来的问题,我开 始试着通过画图的方式来解决,最终我总结出了“情绪调节图”这个方法,利用它来对每一件烦心事进行快速的各个击破,把所有的坏心情清扫出我的大脑。

-

情绪调节图绘制方法

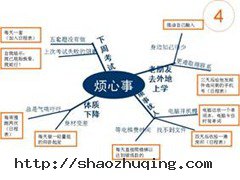

这是一张针对上述“烦恼的下午”的情绪调节图,它的绘制方法是:

1、在一张大白纸的中央位置画一个圈,写上“烦心事”;

2、在圈的周围延伸出一些“粗枝”,找出每一个让你烦扰的事件,填在这个粗枝上,用以表示你的每一个需要解决的问题;

3、从右上角的事件开始,顺时针方向逐个分析每一件事件的表现形式,也就是你认为这个事件烦人的原因(例如你认为“下周考试”是一个造成坏情绪的事 件,那它为什么是一个坏的事件呢?有的人并不因考试而担心啊!——因为“你上次没考好”,而“现在有五套模拟题没有完成”。这两个具体的原因给了你“这次 考试很烦人”的印象),把每一个具体的原因写在一根分出来的“细枝”上;

4、 现在开始总攻!这一步你要像秋风扫落叶一样地Crack掉每一个细枝上的“原因”,方法是在它旁边列出一个切实可行的解决方案,然后用方框框住每一个解决方案(方框使你在下一步对每一个行动一目了然)。

5、 调出你的GTD系统,把这张纸上所有的方框(每一个解决方案)纳入你的办事体系:放入收集篮,加入日程表,或者放进“立即行动”清单……然后,开始行动吧。

做到这里,你应达到的理想的状态是:你的心情变得很轻松,仿佛心里有一块大石头被你一点一点地敲掉了;你已经想不起来你今天遇到了哪些烦心事,也想不起来那些行动方案是针对什么事件的,但你知道你需要做的一切已经在你的GTD系统中等待着你了。

-

情绪调节图原理分析

这个情绪调节图的道理何在呢?我们把每一步分析一下:

第1步:这个叫做“烦心事”的笼统概念是你此时最直观的目标:你需要提醒自己面对它,但它是不具体的;

第2步:通过这一步,你实际上把一个空虚而抽象的对手分解成了若干个切实的目标。想象一下,如果你对自己说“我 要解决我的烦心事”,你的大脑会立刻明白你究竟想做一件什么事吗?但是如果你说“我的好朋友到外地上学去了,这让我很难过,我必须从这件事中恢复过来”, 你的目标感和动力会大大增强;

第3步:从“粗枝”到“细枝”是对烦恼的进一步分解,你在这一步得到的应该是一个个难以继续分割的、造成烦恼的直接原因。

第4步:这一步应该快速完成,因为经过了你之前的努力,对每一个小事给出解决方案是很简单的。快速工作可以给你一种解脱的快乐。不要担心某个“原因”无法解决,事实上,经过了你的两次分解,再“强大”的烦恼也会变成一个简单的问题。

第5步:一旦你把每一个方框里的解决方案收入了GTD系统,你就完全不需要再考虑每一个解决方案是为了什么、与 哪一件烦心事有关。记住,这些行动方案是你刚才工作的结果,它们就是帮你脱出困境的钥匙。你要坚信:只要完成了这些解决方案,你的烦心事就会顺利地土崩瓦 解!——这是一种自信的状态,而它是最终驱赶坏情绪的清道夫。

在实施这个办法时还有两点注意事项。

1、画图的顺序是,由中间开始,向四周发散,因为这与思维顺序一致:大目标 – 小目标 – 原因 – 具体对策。

2、我推荐使用纸笔来做“情绪调节图”。本文中的图是PPT制作的,但它是用来展示的,而我为它在电脑上耗费了半个多小时,这不利于问题的解决。